やる人が少ないほど、やる気出ます。

ということで、今回は人数が多ければ多いほど、手抜きをするリンゲルマン効果と、見て見ぬふりをする傍観者心理についてみていきます。

今回の記事を読むメリットは、以下の通りです。

・リンゲルマン効果がわかる

・傍観者心理がわかる

・その心理を理解した上で、自分で行動を決断できる

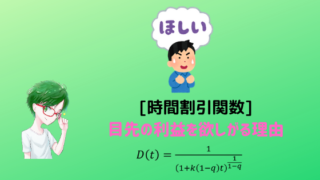

リンゲンルマン効果とは?

人は集団行動や共同作業をするとき、無意識のうちに手抜きをしてしまうことがわかっています。

これを集団的手抜き、またはリンゲルマン効果といいます。

(その他にもただ乗り、社会的怠惰とも呼ばれます)

リンゲルマンが行った実験(綱引き)

リンゲルマン効果はフランスの農学者であるマクシミリアン・リンゲルマンによって提唱されました。

リンゲルマンは綱引きの実験を行い、人数が多くなるほど力を抜くことがわかり実証しました。

結果は下の表の通りです。

| 引っ張っている人数 | 1人の力 |

| 1人 | 100% |

| 2人 | 93% |

| 3人 | 85% |

| … | … |

| 8人 | 49% |

このように人数が増えるほど、1人の力が減少することが実験でわかっています。

リンゲルマン効果の4つの原因

このようなリンゲルマン効果の原因はどこにあるのでしょうか?

私の考えでは4つの原因があり、以下の通りです。

・責任の分散

・評価されない

・周りが努力しない

・周りがいることによる緩和

責任の分散

このような現象には責任感が大きく関係しています。

負けたとしても失敗したとしても、みんなでその責任は分散されます。

評価されない

チームとして評価されることを考えるとします。

自分が怒られることもなければ、自分が評価されることもありません。

このプロジェクトを自分1人でやったとしても、評価されるのはチームです。これがさらに士気を下げています。

大人数でやることによってお互いがお互いの足を引っ張っている状況ですね。

これらを解決するためには、グループを少人数にして責任と評価の所在を明らかにすることが求められます。

周りが努力しない

周りが頑張らず、自分だけ頑張るのは馬鹿らしいですよね。

仮に結果を出したとしても、グループとして評価されたとしたら腹も立ちます。

周りを巻き込んで努力をすることが望ましいですが、その最初の一人になるには勇気がいりますね。

周りがいることによる緩和

実は私は中学校の文化祭で、「ももいろクローバーZの行くぜっ!怪盗少女」のダンスを友人と5人組で行いました。

一人だったら前に出ることはできませんでしたが、みんながいるから大丈夫と前に出て踊ることができました。

同様に、みんながいることで緊張感がなくなり、だらけてしまいます。

リンゲルマン効果の解決方法

先ほどの原因を解決しうる環境を作ることも解決方法の一つです。

そのほかに2つ私から提案します。

・一人でやる

・マスターマインドとなる仲間を作る

一人でやる

誰かとやって、手抜きをしてしまうならば一人でやるのも一つの手段です。

前回、孤独について記事にしていて矛盾しているように感じるかもしれませんが、記事でもあった通り、表面的に孤独でも自分が孤独でないと感じれば問題ありません。

これまた偉大な成功者も、一人でコツコツ積み上げて成功されたという話を聞きます。

マスターマインドとなる仲間を作る

これまでは集まることによって、マイナスな効果をもたらし作業効率が下がることについてお話ししましたが、逆に相乗効果を生み出すこともあります。

それを「マスターマインド」といいます。

あまり知られている言葉ではありませんが、

二人以上の統一した願望や目標を持った人間の集まりのこと

で、波長が合い互いが互いを高め合っている状態です。

これまでの偉大な成功者もこのマスターマインドなしでは、成し得ていないとも言われています。

マスターマインド的に自分と波長の合う仲間を探すか、一人でやるかだと思います。

ぜひ自分が手抜きをしないように、行動してみてください。

傍観者心理とは?

人が多いところで困っている人がいたら、誰かが助けるから自分はやらなくてもいいと思った経験はありませんか?

教室で挙手を求められたとき誰かがやるから自分は挙げなくてもいいと思ったことはありませんか?

自分以外に傍観者がいると自分が率先して行動を起こさない心理を傍観者心理といいます。

傍観者心理の2つの原因

この傍観者心理の原因も考察したいと思います。

・周りに合わせる(多元的無知)

・リスク回避(責任分散・評価懸念)

・自分に自信がない

周りに合わせる(多元的無知)

周りと同じ行動をとれば、とりあえず安定という考えですね。

進学校の人がとりあえず大学に行くことや、行動の意図を考えようともせず、烏合の衆になることです。

また自然災害時に、近所の方が逃げていなかったら自分も留まろうとする動きにもいえます。

リスク回避(責任分散・評価懸念)

失敗したら恥ずかしいし、自分がリスクを負う必要もないという考えです。

授業中に挙手ができないのもこのせいですね。

周りの評価を気にするあまり、自分から行く気がなくなります。

前に出るお笑い芸人さんはカッコいいです。

自分に自信がない

極論はこれです。

自信さえあれば、周りに合わせようとも思いませんし、周りの評価を気にすることもありません。

自分が絶対評価となると、この傍観者心理を解決できます。

傍観者心理の解決方法【勇気以外にありません】

あなたが最初の一人となって、一歩を踏み出す姿勢を見せることしかないと思っています。

もっと建設的な方法はあるかもしれませんが、これではいけないとあなたが思っているならその姿勢を見せたり、共有をしていく必要があります。

改善するには、勇気を持つこと以外にありません。

リンゲルマン効果と傍観者心理のまとめ

- リンゲルマン効果は人数が多いと無意識に、手抜きをしてしまう現象

- 改善するには少人数にするか、高め合えるような人だけでやろう

- 傍観者心理は「誰かがやればいい」と意識的に見て見ぬふりをすること

- 改善するにはあなた自身が勇気を持つこと

最後に

見て見ぬふりをする人に憤りを覚えながらも、いざ自分がその状況に遭遇すると情けないことに見て見ぬふりをしたくなるんですよね。

ですが、心のどこかで助けたい・やってやりたいという考えがあると思います。

もしかしたら失敗するかもしれないし、評価されないかもしれないし、挙句の果てには恨まれる結果になるかもしれません。

ですが、その勇気はきっと誰かが見ていて誰かに伝播していきます。

そんなヒーローになる一歩をあなたが踏み出すことを期待しています。

他の誰でもないあなたに勇気をもってもらいたいです。

「君もヒーローになれる」 by オールマイト

最後までお疲れさまでした。